Come fare della Sicilia un romanzo, ovvero la mia seconda vita siciliana

di Sandro Russo

Ci sono posti, paesi nel mondo che naturalmente mi attraggono; altri che mi respingono. Per esempio non sono mai voluto andare negli Stati Uniti, tranne che per un obbligato passaggio per Miami, sulla via per il Costarica. L’Oriente mi attira; mi ci trovo bene: una sorta di affinità “naturale”, appunto.

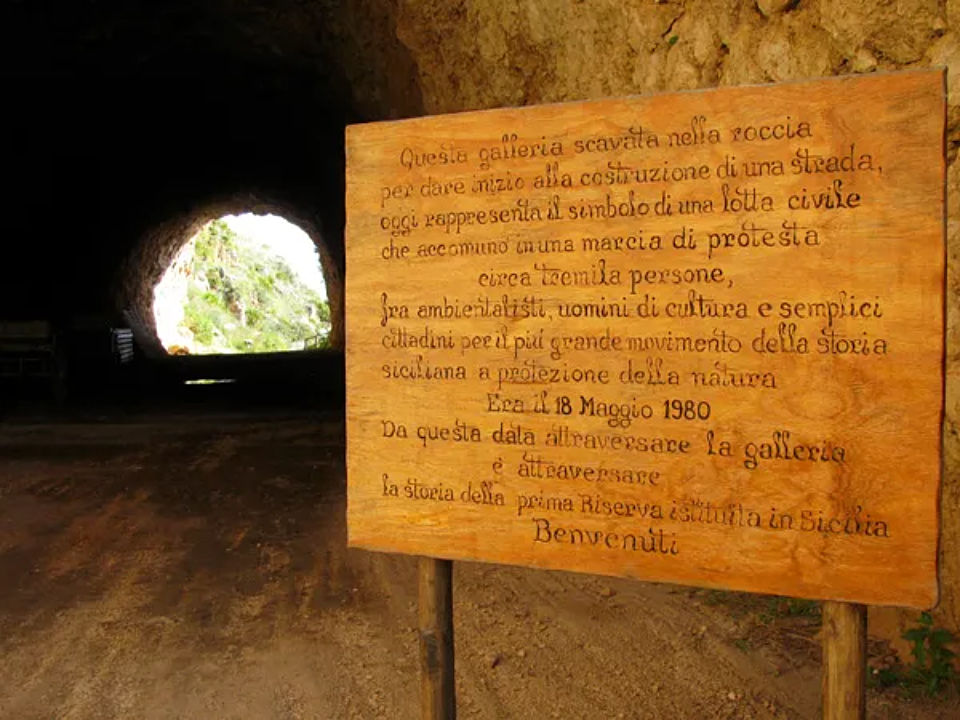

La Sicilia mi è molto congeniale, per un’antica dimestichezza con l’ambiente, la sua gente, quel modo di parlare. Come se fossi stato siciliano prima ancora di venire in Sicilia.

E spesso ci sono venuto, le prime volte attraversando mezza Italia e facendo l’esperienza del traghetto, più volte per nave da Napoli a Palermo; più di recente in aereo.

Un altro accesso alla Sicilia sono state alcune persone importanti della mia vita, in momenti diversi: due donne che ho amato erano di origine siciliana e avevano quelle peculiarità stratificate nel loro modo di essere, che in qualche modo mi sono state trasferite. Così come altri miei amici e amiche degli anni da studente e all’Università; uno di loro, Roberto, mi ha attirato addirittura in Indonesia dove aveva casa e una nuova famiglia. I siciliani hanno molte più proiezioni internazionali, rispetto ai calabresi, che pure ho conosciuto bene. Più di recente, da anni, nel giro delle persone con cui ho rapporti stretti, molti sono scrittori e poeti, per piacere o per lavoro. Spesso negli incontri si parla della Sicilia e si mangia ‘siciliano’.

Ma andando più indietro, nella mia infanzia isolana a Ponza, ho incontrato la Sicilia nella parole e negli occhi dei pescatori locali che pur nell’orgoglio di padroni dell’arte della pesca, decantavano l’abilità dei ‘siciliani’ come maestri del campo, mentre avevano rapporti anche amichevoli, ma di tutt’altro genere, con i sardi.

Andando per mare, non si può dimenticare che la Sicilia è un’isola. Ho ricordi indelebili di almeno due estati successive con la barca che spartivo con due soci – più bravi di me che pure avevo preso la patente nautica – tra un’isola e l’altra delle Eolie.

E ancora Pantelleria, l’isola del vento, teatro di un’altra vacanza memorabile.

Ma l’affinità si è rivelata nel corso degli anni attraverso aspetti più astratti dell’essere siciliani. Dopo una breve infatuazione per il ‘calabrese’, ai tempi della ‘Casa dello Studente’ (cosa che il mio amico Tano ogni tanto mi rimprovera, in modi ‘colorati’), mi sono definitivamente orientato verso il dialetto siciliano, e mi risuonano in testa i stranizzi d’amuri e la duminica jurnata di sciroccu / fora nun si pô stari… (1), (2). Parole e musica per le mie orecchie!

Perché il dialetto… Ah! il dialetto!

Lo dice Ignazio Buttitta (3), non io:

Un populu

mittìtilu a catina

spughiatilu

attuppatici a vucca

è ancora libiru.

Livatici u travagghiu

‘u passaportu

‘a tavula unnu mancia

‘u lettu unnu dormi,

è ancora riccu.

Un populo

diventa poviru e servu

quannu ci arrubbano ‘a lingua

addutata d’i patri:

è persu pi sempri.

(….)

Con Tea Ranno, scrittrice siciliana brava che vive a Roma, mia amica, scherziamo spesso sul fatto di essere uniti nella sicilianità – lei lo è per davvero, è nata a Melilli (SR) – per aver letto entrambi Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, uno dei più grandi romanzi del Novecento, che è stato letto da pochi (4).

Dei grandi nomi della letteratura siciliana neanche parliamo, per quanto hanno influenzato il modo di vedere la Sicilia di ciascuno di noi.

E sulla stessa lunghezza d’onda – senza voler fare citazioni, ma siamo fatti di immagini che diventano universali – rivivo la Sicilia messa in scena da Visconti (che siciliano non era) sulla vita grama dei pescatori di Aci-Trezza: ne La terra trema ispirato a I Malavoglia di Verga, recitato interamente in dialetto da attori non professionisti. E nel volto di Claudia Cardinale nel ballo de Il Gattopardo.

Anche nelle accorate parole del proiezionista Alfredo (Philippe Noiret) di Nuovo Cinema Paradiso a Totò che ormai si è fatto grande: – Vattinni! Non tornare mai più! – con tutto quel che c’è dietro.

E per dirla tutta, la Sicilia dell’immaginario è anche nel modo di parlare e nella gestualità de Il Padrino, Vito Corleone e in Salvatore Giuliano di Rosi, più che nei moderni Mafia movies.

Torno in Sicilia anche per risentire gusti e profumi che fanno parte di me. Li rievoco spesso, nel posto dove vivo, ma qui hanno un’altra intensità.

La gastronomia siciliana, la pasticceria della pasta di mandorle, i pistacchi di Bronte, i cannoli con la ricotta, il cioccolato di Modica e sul versante “salato” gli sfincioni, ’u pani cu’a mèuza, le panelle, la pasta con le sarde e il finocchietto; i capperi di Pantelleria, ’u pane cunzatu; le sarde ‘a beccafico’ e la pasta ‘con le alici a mare’… queste due ultime sottili irrisioni della cucina povera nei confronti di quella dei ricchi. E tante ce ne sono!

E piaceri per la vista l’olfatto e il gusto, le piante e i fiori che ho trasferito anche da me, ma qui vegetano rigogliosi e senza doverli stare a proteggere: la jacaranda, la plumeria (Plumeria alba, che qui chiamano frangipani), la gaggia (Acacia farnesiana), i frutti esotici acclimatati e coltivati in Sicilia: papaya, mango e annona, tra i più recenti.

Dopo questo brevissimo prologo, ma con queste tracce in mente che ho voluto ricordare soprattutto a me stesso, il viaggio può cominciare…

Leggi altri articoli di Sandro Russo:

-

Scrittura di viaggio

Sandro Russo11-09-2024

Sandro Russo11-09-2024Nella prima settimana di settembre, tirato dentro da amici, ho fatto un viaggio in Grecia, con un gruppo che non conoscevo, una scuola itinerante di “scrittura di viaggio” . Un’esperienza molto interessante…

-

La riunione annuale dei cristalli a Cefalonia

Sandro Russo14-09-2024

Sandro Russo14-09-2024Questo non è uno scritto da diffondere. Diciamo che è un documento per uso interno; una memoria per un gruppo ristretto. Riguarda fatti e persone di cui è meglio non far sapere in giro, data la tendenza degli umani a combattere gli alieni e i diversi, anche se simili a loro…

-

Il posto di blocco poetico

Sandro Russo08-10-2024

Sandro Russo08-10-2024Della settimana a Cefalonia con il gruppo di “Scrittura di Viaggio” continueremo a parlare/scrivere per un bel po’, tanto è stata ricca di esperienze e di stimoli. Una delle invenzioni di Claudio – il Virgilio del nostro viaggio -, è stato “il posto di blocco poetico”…

-

Gli epitaffi (1). Incursioni nel profondo al cimitero degli inglesi ad Argostòli, Cefalonia

Sandro Russo21-10-2024

Sandro Russo21-10-2024C’è un numero sorprendentemente alto di persone che amano i cimiteri. Per il senso di pace che li pervade, per le memorie che delicatamente suscitano, anche per amore dell’arte…

-

Gli epitaffi (2). Apprendisti stregoni al cimitero degli inglesi di Argostòli

Sandro Russo23-10-2024

Sandro Russo23-10-2024Allora… siamo intorno al cippo centrale del Cimitero, chi seduto su un gradone di cemento, chi in piedi. Abbiamo ‘bighellonato’ tra le tombe cercando ispirazione dalle morti e dalle parole altrui, perché le nostre proprio non vogliono venire…

-

Fari di Cefalonia. Gero Gompos, il vecchio gobbo

Sandro Russo31-10-2024

Sandro Russo31-10-2024Da isolani – ponzesi di nascita o acquisiti – siamo da sempre più che estimatori, innamorati dei fari…

-

Viaggio in Marocco. Preparazione

Sandro Russo06-02-2025

Sandro Russo06-02-2025Sempre mi riecheggia il titolo di un album di Leonard Cohen quando sto per cominciare un nuovo viaggio: “Una nuova pelle per una vecchia cerimonia”...

-

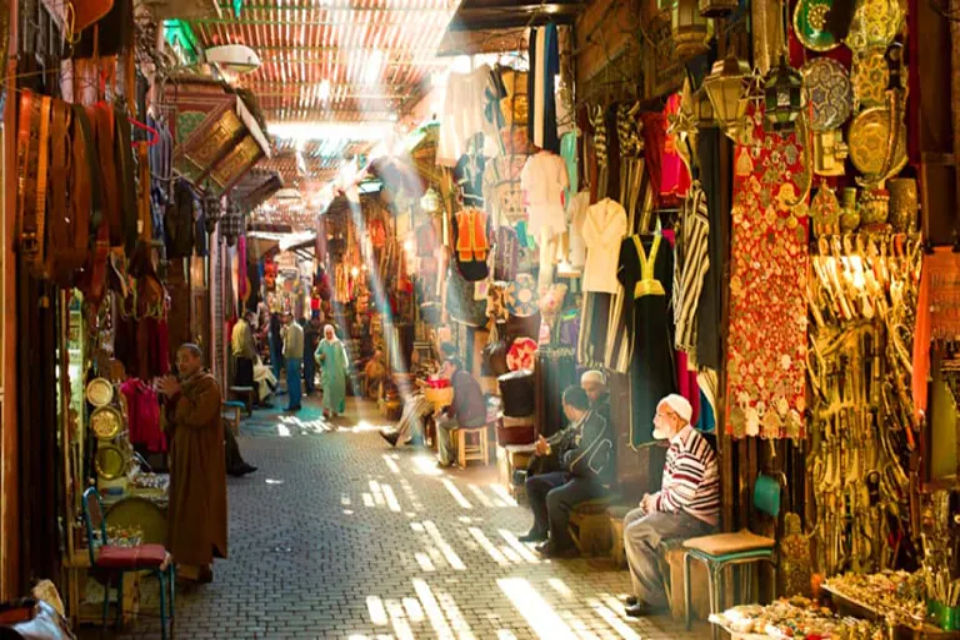

La piazza di Marrakesh e Star Wars

Sandro Russo07-02-2025

Sandro Russo07-02-2025Da qualche parte verrà, questa sensazione di dejà vu che mi prende nella piazza di Marrakesh – Jamaa El Fna – che è anche un grande mercato, con un aspetto differente ad ogni ora del giorno…

-

Un thè nel deserto

Sandro Russo04-03-2025

Sandro Russo04-03-2025Diciamo pure che non avevo conoscenza alcuna del Marocco prima di questo viaggio; anzi avevo deciso di ignorare i luoghi comuni e i consigli che mi avevano dato prima di partire; come di non coltivare alcun genere di aspettativa…

-

Il ragno nella bottega delle spezie

Sandro Russo14-03-2025

Sandro Russo14-03-2025Nelle “istruzioni per l’uso” della contrattazione nella Medina di Marrakech, Claudio ha suscitato l’immagine del ragno per il venditore appostato in un angolo del suo negozietto, pronto a calarsi sul cliente che vi entri…

-

Le bleu Majorelle

Sandro Russo15-03-2025

Sandro Russo15-03-2025– Che ci faccio qui? – Questo interrogativo tra l’inquietante e il disperato ha attraversato molti miei viaggi negli anni e periodicamente si riaffaccia, anche nei giri che mi stanno piacendo molto, in momenti di stanca, in qualche situazione di disagio occasionale…

-

I sogni vanno a morire a Essaouira

Sandro Russo22-03-2025

Sandro Russo22-03-2025Pigre, le mie mattine a Essaouira… Cominciano presto, quando è ancora notte. Le strade deserte, i negozietti tutti chiusi; si incontrano pochissime persone e nessun turista. Molti gatti, invece…

-

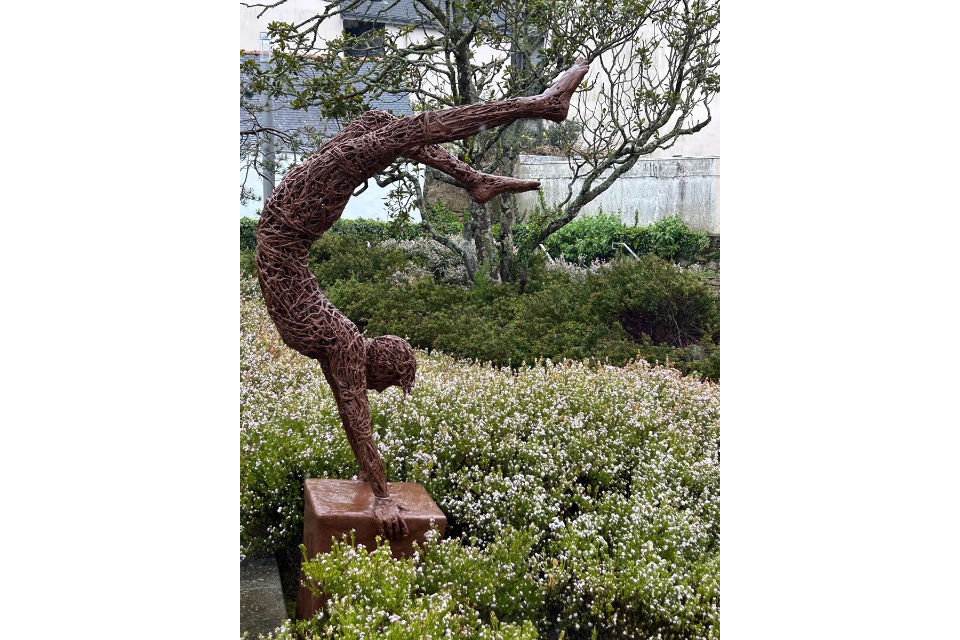

Tuffo in Bretagna

Sandro Russo04-04-2025

Sandro Russo04-04-2025Dopo ogni viaggio un bilancio è ineludibile. A caldo, come la famosa “lettera del giorno dopo” della letteratura giapponese, e poi a distanza…

-

Quistione privata è!

Sandro Russo23-08-2025

Sandro Russo23-08-2025Ho provato un vago senso di allarme quando il mio amico Salvo, siciliano doc, da molti anni trapiantato a Roma mi ha convocato a casa sua per una cena in terrazza, approfittando dell’assenza della moglie che era fuori per qualche giorno con il nipotino piccolo…